한옥

[스크랩] 한옥의 건축 과정

행복한건축가s

2009. 1. 13. 15:41

1. 공사준비와 치목

집을 짓는 순서 중 제일 먼저 할 일이 좋은 집터를 잡는 일이다. 집터는 대개 지관을 불러 좌향(坐向)을 보는데, 이 때 집 주인이 될 대주(大主)의 운세와 함께 마을의 산세와 지세를 보며, 오목하고 양지바른 곳을 선택하여 주위보다 약간 높으면서 전망이 확 트인 곳이 가장 이상적인 집터로 본다. 따라서 방위는 주로 동향, 남향으로 앉히는데 마을의 지세에 따라 좌향이 정해진다.

집을 지으려면 집지을 나무와 땅을 마련해야 하는데 목재는 건조가 필요한 부재로서 중요한 재료이므로 미리 구입하여 가공해야 한다. 특히 한옥은 현장 조립성격이 강하므로 잘 건조된 부재를 치목하고 미리 마름질한 뒤 현장으로 가져오게 된다. 이렇게 만들어진 부재를 현장에 잘 쌓아 두어야 한다.

한옥의 재목으로는 소나무를 가장 많이 사용하며 밤나무가 흔한 지방에서는 기둥을 밤나무로 사용하기도 한다. 밤나무는 지네가 모여드는 단점이 있긴 하지만 나무의 내구성이 강해 목조집의 기둥으로 많이 쓰인다.

특히 대문이나 사립문 기둥을 밤나무로 만들면 도적이 감히 범접하지 못한다는 미신도 있다. 기둥은 나무가 서있던 대로 위와 아래를 반드시 확인하고 세워야 한다. 그렇지 않으면 나무귀신(木神)이 발작하여 집안에 동티가 난다는 믿음도 있다.

그러나 제주도 일부 지역에서는 이와 전혀 다른 재미난 풍속이 전해져 오고 있다. 오히려 기둥을 거꾸로 세워야 나무귀신이 놀라서 오히려 잡귀가 들어오지 못한다고 믿었기 때문이다. 대부분의 지방에서는 갓기둥만 거꾸로 세우며 보기둥이나 안기둥은 똑바로 세운다, 또 기둥 중에 상기둥을 세울 때에는 식구 중 운세가 맞지 않는 사람은 절대 보아서는 안 된다는 미신도 있다.

그리고 헌집(舊家)의 재목을 사용할 때는 다른 구가의 재목들과 함께 섞어 사용해서는 안되며 구가의 재목과 새 재목을 혼용하는 것은 가능하다. 구가의 재목으로 집을 지을 경우라도 필히 마룻대는 새 재목으로 사용하여야 하며 안채를(위채) 뜯어다 행랑채(아래채)를 지어서는 안되지만 행랑채를 뜯어다 안채를 짓는 것은 가능하다.

그 이유는 안채를 뜯어다 행랑채를 짓는 것은 재목의 강등(降等)을 의미하므로 목신이 화를 내지만, 행랑채를 뜯어다 안채를 짓는 것은 행랑채의 승격을 의미하기 때문에 목신이 좋아한다고 한다. 이 밖에 선박이나 사찰에서 사용했던 재목은 가재목으로 사용하지 않으며 고사목, 벼락 맞은 나무나 단풍나무 등도 사용하지 않는다.

공사는 대개 추운 겨울철과 장마기인 여름철을 피해 봄이나 가을에 시작한다. 집터와 좌향을 잡고 나면 택일을 하는데 택일은 땅을 파는 개토(開土 터 닦는 일)와 주추를 놓는 정초(定礎), 기중을 세우는 입주(立柱), 마룻대를 올리는 상량(上樑), 입택(入宅) 등의 순으로 날을 받는다.

2. 개토와 토신제

개토는 집터를 닦기 위해 처음 땅을 파는 일로서 택일하여 지신(地神)에게 먼저 고사(告祀)를 지낸 후 일을 시작해야 동티(흙이나 돌을 잘못 다루어 지신의 노여움을 사서 받는 재앙)가 생기지 않는다고 한다. 고사는 지방에 따라 약간씩 다르지만 대주는 목욕재계하고 정성들여 제상을 준비한다.

제수로 쓰이는 물건으로는, 계란 1개를 땅에 묻고 그 위에 밥 한 그릇, 마른명태, 술 한 잔을 차려놓고 엎드려 절을 하며 개토를 선고한다.

제수로 쓰이는 물건으로는, 계란 1개를 땅에 묻고 그 위에 밥 한 그릇, 마른명태, 술 한 잔을 차려놓고 엎드려 절을 하며 개토를 선고한다.

그런 후 동서남북 사방으로 술을 한 잔씩 땅에 붓기도 하고 소금을 한줌씩 뿌리기도 한다. 이와 같은 의식은 건물이 완공될 때까지 무사고를 기원하며 집에 불이 나지 않고 잡귀가 들지 못하게 부정을 치기 위함이다. 고사(텃제)를 마치면 곧바로 집터를 고르는 작업을 시작하는데 이때도 대주의 운세에 맞는 방향부터 땅 파기를 시작한다.

3. 정초

터다지기가 끝이 나면 지관(地官)이 정해 놓은 좌향에 따라 도편수(집을 짓는 총책임자로 목수의 우두머리다)는 기둥을 세울 자리에 주춧돌을 놓게 된다. 이때 지관은 패철을 놓아 기둥 중심선의 정확한 위치를 알려주고 그 위에 열십자(+)로 기둥의 중심축 자리를 표시한다.

이렇게 초석 놓을 자리를 정하게 되면 도편수는 규준틀을 세우고 실을 띄워 기둥 놓일 자리를 정하고 초석 중심에 먹을 놓아 십반을 그려놓는다.

이와 같이 기초를 만드는 건축적 행위는 집안에 새로운 성주신의 잉태(孕胎)를 위해 어머니를 상징하는 땅(穴)에 아버지의 씨앗(生命)을 의미하는 주추를 박아 성주신을 잉태하게 한다는 상징적 의미를 갖고 있다.

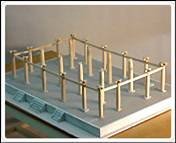

4. 입주

초석 위에 기둥을 세우는 작업을 입주라고 부른다. 기둥을 세운다는 것은 초석에 그려진 십반과 기둥 하부에 목수가 먹선 놓은 십반을 맞추어 세우는 일을 말하며 기둥이 수직으로 잘 세워졌는지 도편수는 사게부리(추)를 내려 다림을 보게 된다.

수평과 수직이 맞으면 기둥에 버팀 목을 대고 기둥머리에 창방을 연결하게 된다. 이렇게 작업이 진행되면 기둥머리에 보와 도리, 포작을 얹음으로서 건물의 구조틀이 만들어지게 된다.

입주 역시 지관으로부터 택일(擇日)을 하여 시행하는데 기둥을 세우는 과정은 수태(受胎)된 성주가 모태(母胎) 안에서 발육하여 뼈대를 갖추는 과정으로 정상적 골격을 갖춘 성주 출산을 위해서 기둥 수직 세우기는 매우 중요하다.

5. 상량제

기둥과 보가 얹히면 지붕틀을 꾸미게 되는데 지붕틀은 서까래를 얹을 수 있도록 짜여진 지붕구조를 말한다. 지붕틀을 마감하는 마지막 작업이 바로 종량 마룻대를 올리는 작업인데 이로써 구조체는 마무리되고, 다음부터는 벽을 치고 마루를 놓는 등의 내부 공사가 진행된다. 따라서 상량을 올리는 일은 큰 사고 없이 구조체 공역을 마침으로써 큰 고비를 넘겼다는 의미를 지니게 되므로 공사일정의 중요행사가 된다.

기둥과 보가 얹히면 지붕틀을 꾸미게 되는데 지붕틀은 서까래를 얹을 수 있도록 짜여진 지붕구조를 말한다. 지붕틀을 마감하는 마지막 작업이 바로 종량 마룻대를 올리는 작업인데 이로써 구조체는 마무리되고, 다음부터는 벽을 치고 마루를 놓는 등의 내부 공사가 진행된다. 따라서 상량을 올리는 일은 큰 사고 없이 구조체 공역을 마침으로써 큰 고비를 넘겼다는 의미를 지니게 되므로 공사일정의 중요행사가 된다.

주인의 경제적 형편에 따라 떡 ? 과일 ? 술 등을 준비하고 돈이나 피륙도 갖추는데, 이날의 제물들은 목수가 모두 갖게 되므로 상량일을 목수의 생일이라고 한다. 상량식을 할 때 대목(목수)은 정시에 상량을 할 수 있도록 기둥위에 보와 도리를 얹은 후 대공을 세우고 마룻대를 미리 준비하여 의식에 차질이 없도록 해야 한다. 또한 대주가 성조운(成造運)이 들었는지를 알아보고, 만약 그렇지 않을 경우 가족 중에 운이 맞는 사람을 대주로 삼아 택일하여 상량 시(時)를 정해 의식을 행한다.

대주와 상량 일시가 정해지면 의식이 시작되고 상량문(上樑文)이 쓰인 마룻대를 상량할 위치에 놓고 그 앞에 제상을 차린다. 제상에는 돼지머리 또는 명태와 밥, 흰시루떡, 삼색 과일, 술, 돈 등의 제물(祭物)을 차려 놓고 향불을 피워 정해진 대주가 두 번씩 3회 절을 한다.

대주의 절이 끝나면 아들, 손자들도 차례대로 절을 올린 다음 부어 놓았던 술을 마룻대에 뿌리면서 자손대대로 무병장수하며 가정의 화목을 빈다. 절이 모두 끝나고 나면 돈과 광목, 명태, 실, 쌀(쌀은 종이봉지에 넣음)을 마룻대에 매어 상량을 한다.

대주의 절이 끝나면 아들, 손자들도 차례대로 절을 올린 다음 부어 놓았던 술을 마룻대에 뿌리면서 자손대대로 무병장수하며 가정의 화목을 빈다. 절이 모두 끝나고 나면 돈과 광목, 명태, 실, 쌀(쌀은 종이봉지에 넣음)을 마룻대에 매어 상량을 한다.

상량 때 집주인의 성주(집을 지키고 보호한다는 조상신)를 모셔다 “대주가 새집을 지었으니 아무 탈 없이 집을 잘 지켜 달라”는 뜻으로 목수가 창호지를 접어서 기둥머리에 흰 실타래로 묶어 놓기도 한다. 상량의식이 모두 끝나고 나면 대주는 마을 주민들을 초청하여 술과 음식을 나누어 먹으며 목수는 상량일을 종도리 하단이나 보 바닥에 적어 넣는다. 경우에 다라서 상량문을 적어 부재사이에 껴 넣기도 한다. 이러한 의식이 바로 한옥문화의 중요한 한 형태이며 역사의 기록이 된다.

이런 의식을 거쳐 지붕이 구성되는데 지붕의 짜임은 벽체나 바닥과 더불어 건축공간을 구성하고, 외부로부터 비 ? 눈 ? 이슬 등을 비롯해 온도 ? 습도 ? 음향 ? 일광 ? 바람 ? 시선 ? 외적 등을 차단하는 기능을 갖게 되므로 벽체와 같이 시각적으로도 중요한 요소가 된다. 그 형상이나 마감재료가 건축물 외모에 큰 영향을 미침은 물론이고, 한옥의 처마구조는 한국 건축 특유의 아름다움을 만들어 낸다.

6. 입택(집들이)

집이 완성되었다면 손 없는 날을 길일로 정한 후 집들이를 한다. 각 지방 풍습에 따라 약간씩 차이는 있으나 대체로 조왕솥(부엌에 있는 솥 중에서 주로 밥을 짓는 솥이다.

조왕이란 부엌을 맡은 신을 말하며 부엌의 모든 길흉을 관장한다)을 제일 먼저 가져간다. 이때 솥 안에 흰시루떡(백설기)을 만들어 넣어 옮기는 지방도 있고, 불씨가 담긴 화로를 넣어가는 지방도 있다.

조왕이란 부엌을 맡은 신을 말하며 부엌의 모든 길흉을 관장한다)을 제일 먼저 가져간다. 이때 솥 안에 흰시루떡(백설기)을 만들어 넣어 옮기는 지방도 있고, 불씨가 담긴 화로를 넣어가는 지방도 있다.

새집에 이삿짐이 도착하면 마당에 멍석을 깔고 조왕솥을 내려놓고 고사(절)를 지낸다. 그 다음 입택 시간에 맞추어 솥을 부엌에 걸고 밥을 지어 조왕신께 고한 후 술과 음식을 마을 주민들에게 대접한다.

그리고 세간을 모두 집안으로 들여놓게 되면 제일먼저 조상을 모시는 의례를 행한다. 안방 북쪽 상인방 밑에 조상신을 좌정시킨 후 음식을 차려놓고 새집으로 이사 들었음을 알리며 가족들의 수복을 빈다. 다음으로 성주신과 잡신들에게도 집안의 안녕과 번성을 기원한다.

그리고 세간을 모두 집안으로 들여놓게 되면 제일먼저 조상을 모시는 의례를 행한다. 안방 북쪽 상인방 밑에 조상신을 좌정시킨 후 음식을 차려놓고 새집으로 이사 들었음을 알리며 가족들의 수복을 빈다. 다음으로 성주신과 잡신들에게도 집안의 안녕과 번성을 기원한다.

1) 기둥과 주두 2) 추녀걸기 3) 서까래 4) 서까래 걸기

5) 도리 얹기 6) 종도리 얹기 직전 7) 종도리 얹기 완료 8) 솟을 합장 완성

출처 : 학천농장

글쓴이 : 학천 원글보기

메모 :